人間が自然環境にかけている環境負荷の中でも、その影響の大きさ、解決すべき緊急度において、人為的な温室効果ガスの大気中への蓄積をどう抑制して行くのかが世界的に極めて重要な課題となっています。気候変動に関する政府間パネル(IPCC)第6次特別報告書(2018)では、二酸化炭素をはじめとする温室効果ガス(GHG)の大気中への蓄積による地球の急激な平均気温の上昇を回避するためには2030年頃までに世界全体での人為的GHG排出量を2020年の水準の半分まで減らし、2050年にはこれをゼロにまで減らすことを提言しており、多くの国がこれに近いレベルの削減目標を立て、削減の努力を進めています。

この目標達成のためには製造業での削減だけでなく、運輸・業務・家庭部門など、排出主体によらない全体の排出量が大幅な削減を必要としていますので、効果的な削減ポイントを見極め効率的に削減を進めて行くためには、ライフサイクル全体の環境負荷を評価するLCAアプローチが有効であり、LCAの評価する環境負荷の中で、このGHGの排出のみに着目したのがCFPカーボンフットプリント(CFP)の取り組みです。

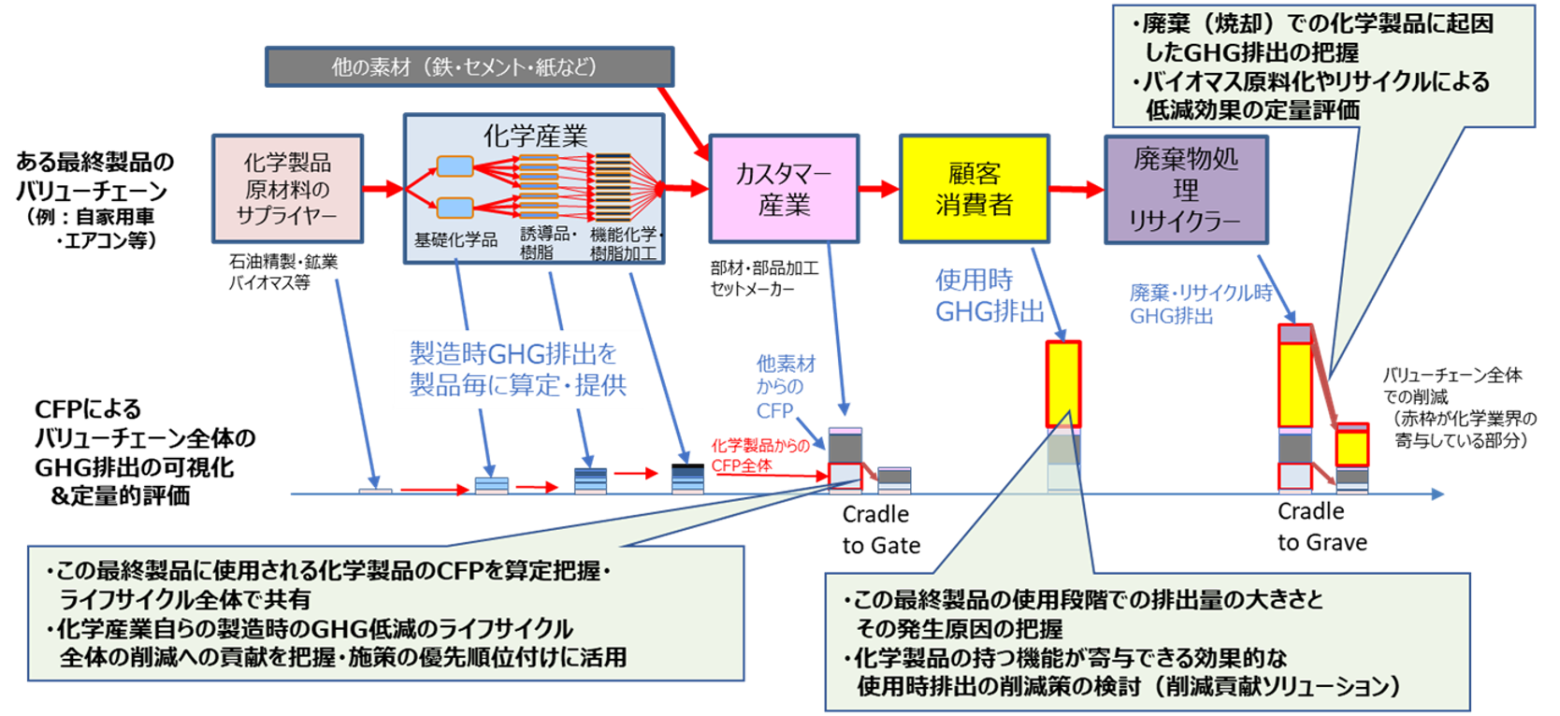

このCFPの取り組みを通じてライフサイクル上の排出主体が協力し合い、それぞれのステージでのGHGの排出が「見える化」されて、ライフサイクル全体でのこの製品の排出総量が把握できれば。全体の排出の中でも突出して排出が大きく、また投資対削減効果の高い対策が打てるステージに優先的に気候変動対策の投資をすることで、この製品バリューチェーンの経済的価値を大きく損なうことなくGHGの低減が可能となるかも知れません。個々の主体が自分のGHG排出だけ見て個別に削減を考える個別最適の方法から、チェーン全体のGHGを見てその全体の効果的な削減を図る全体最適の方法へと移って行くための基盤として、このライフサイクル全体でのGHG排出量の「見える化」は極めて重要です。多種多様な機能で幅広い用途に用いられるため、自動車や家電などの多くの最終製品においては極めて多くの種類の化学素材が活用されており、これらの素材それぞれについて化学産業は適切にその排出量を算定し、提供する必要があります。

これらの取り組みをサプライチェーン全体で協力して行い、チェーン全体の排出量が「見える化」なされると、効果的なGHG低減策の検討が可能になります。このような全体最適のアプローチを推し進めることで、国や世界全体のGHG削減の取り組みを加速することが可能となりますし、またチェーン上の個々の企業に取ってはコストアップを伴わない削減策、あるいはチェーン上の他のステークホルダーの排出削減に貢献する方策を見出し、ビジネスの機会を生み出すきっかけともなるのです。

化学産業の視点でこのようなサプライチェーン排出量削減のビジネス機会の可能性を図示したのが下の図です。CFPの取り組みには比較的データの取得が容易で、削減活動の推進も行いやすい顧客に製品を引き渡すまでの排出に限定して考えるCradle to Gateと、使用済製品の処理までを追いかけるCradle to Glaveの考え方があります。後者はまだデータ収集のためのインフラも整備されていない状況ではありますが、効率的な資源循環・活用によりライフサイクル環境負荷の低減も同時に目指すサーキュラーエコノミーを考えた時には極めて重要な考え方であり、今後の充実が望まれます。